36th ACFE本部カンファレンス総括

2025年7月9日今回の記念カンファレンスでは、これまでの2日間にわたる開催形式を刷新。学習効果の最大化と参加者の利便性向上を目指し、新たなハイブリッド形式を採用しました。 10月1日からプレカンファレンスを先行して配信。参加者はメインカンファレンスに先立って事前知識を習得することができ、メインカンファレンスに対する理解度の更なる深化が図られました。

今回のカンファレンスは、既に終了したプレカンファレンス、メインカンファレンスともに90日間の視聴期間が確保されています。この長期間のアーカイブにより、当日参加が叶わなかった方も、今からでも全プログラムの視聴が可能となっています。

▼20周年記念カンファレンス 詳細はこちら

https://www.acfe.jp/events/2025_conf/

メインカンファレンス 1部「基調講演」「特別対談」「ACFE JAPANアワード」

開会挨拶

岡田譲治 氏(一般社団法人 日本公認不正検査士協会 理事長)

今年のカンファレンスは、ACFE JAPANが設立20周年の記念すべき節目の開催であり、これまでのすべての関係者による不正対策の発展と倫理の向上に敬意と感謝を表し、カンファレンス当日は、米国ACFE本部のジョン・D・ギル会長や創立時の先輩方を招いていることと、来場者、視聴者の皆様にACFE JAPANのこれまでの歩みと未来への展望を感じ取っていただけることを願い、開会宣言としました。

岡田 譲治 氏

基調講演「ACFEのトレンド、アップデート、展望」

ジョン D・ギル氏(ACFE 会長)

ジョン D・ギル 氏

ACFEの会員動向や不正スキームの状況など、ACFEの調査による具体的なデータに基づいて、グローバルおよび日本も属するアジア太平洋地域のトレンドについてご説明いただきました。

また、不正認識トレーニングの重要性、内部通報制度の実効性、AIの活用など、CFEが世界的に直面している課題について、PayPal社、Microsoft社などのAIを用いた不正対策の先進事例を紹介しつつ、課題への対処について語っていただきました。

会員数は、日本は米国に次いで多く、この5年間で会員数が53%、CFEが77%の大幅増となっており、これほど急伸している国は日本だけです。不正スキームとしては、アジア太平洋地域では汚職が最も多く、日本では少ないと思われますが、可能性としては認識すべきです。また、不正の初期発見方法としては、内部通報が半数近くで最も多く、日本でも2025年公益通報者保護法の改正を契機として、経営者等に対して不正認識の機運を高めてほしいと述べられました。

課題への対処としては、質の高い不正トレーニングは有意義であり、不正認識トレーニングを提供しなかった組織は、提供した組織に比べて約2倍の損失を被っています。これは従業員からの内部通報件数にも同様の傾向があります。また、不正対策テクノロジーとして、近年様々なデータ分析ツールの利用のほかAIの活用が行われていますが、新しい技術を導入する際には、組織内で話し合いリスク情報を共有するとともに、データ分析を行ったうえで当該組織における不正リスク評価を忘れないことが重要であると強調されました。

ジョン D・ギル 氏

特別対談

「CFEの未来展望」

ジョン D・ギル 氏(ACFE会長)/ 岡田 譲治 氏(一般社団法人 日本公認不正検査士協会 理事長)

岡田譲治氏、ジョン D・ギル氏

ギル氏は、AI導入によってCFEが取って代わられるのではないかとの質問をよく受けるが、不正を検知する能力がAIの方が優れている側面はあるものの、AIが異常を発見した後に、それが単なるミスなのか悪意のある不正なのか、責任の所在や背景などを特定するためにCFEは必要である。AIはCFEの不正検知のツールの一つであり、CFEがAIに取って代わられるという懸念は持っていないと語りました。岡田氏は、CFEがAIをもっと学ぶとともに、利用して不正検知能力を高める努力をしていくことも一つの方法であると語りました。

最後に、ギル氏からは、CFEの仕事は公平性(fairness)を根底に、組織の健全性を保つために働くというものであるということを認識したうえで、AIなどのツールを活用しつつ、組織のリスクの識別と評価においてリーダーシップを発揮して、健全性を阻害する行為に対しては適切にアクションを取っていくことが今後のCFEのあるべき姿であるとのメッセージをいただきました。

ACFE JAPAN アワード授賞式

受賞者:八田 進二 氏(一般社団法人 日本公認不正検査士協会 評議会 会長)

八田 進二 氏

メインカンファレンス 第2部「特別講演」「特別ディスカッション」

特別講演「CFE:不正検査の原点と未来~ACFE JAPAN これまでの20年、これからの20年」

八田 進二 氏(一般社団法人 日本公認不正検査士協会 評議会 会長)

八田 進二 氏

CFEは不正の防止・発見・抑止の専門家であり、米国では公的な資格として、不正対策関連の職種に就く際の必須資格・優遇資格とされており、我が国においても民間資格ではあるが、その知見を利用したいというニーズが高まることを期待しています。また、我が国においても不正会計をはじめとした不正が無くならない中で、不正を見抜く力の向上が求められており、2021年の金融庁の懇談会での文書においても「不正の防止・発見・抑止に関する資格である公認不正検査士の試験・研修から参考となる内容を取り入れること」を不正の発見等に資する方策として取り上げられるなど、その認知が高まってきたとしています。

最後に、取り巻く環境の変化やガバナンスなどの健全な企業行動の推進が求められてきている中で、企業は実効性のあるガバナンス、有効な内部統制を整備・運用することが不可欠であり、その際、不正リスクに精通ないしは熟知したCFEを活用することは極めて有効で、それを一層推進するのがACFE JAPANである。また、CFEは、「変化に対して絶えずリスク感覚を研ぎ澄ましつつ活動することが重要である。」と課題を示しつつ、CFEの活躍を期待するとの力強いメッセージをいただきました。

八田 進二氏

特別ディスカッション1:法改正の担当官に聞く!「2025年 公益通報者保護法改正」のインパクト

パネリスト:

安達 ゆり 氏(元 消費者庁 参事官(公益通報・協働担当)付企画官/現 金融庁 監督局 大手銀行モニタリング参事官)

結城 大輔 氏(弁護士 ACFE JAPAN 理事)

結城大輔氏 , 安達ゆり氏

改正内容にかかる課題の一つとして、結城氏より、濫用的通報者については罰則がなく、リソースが費やされるのではないかとの問いかけに対し、安達氏からは、EUでは故意の虚偽通報には罰則を課すことを求めているのに対し、日本では内部通報の件数自体が少なく、萎縮効果の方が大きいとして罰則の導入は見送られたが、虚偽報告は公益保護の対象とはならないことは明記されていることなどが説明されました。

結城大輔氏

安達ゆり氏

特別ディスカッション2:証券市場における不正対応・市場規律の在り方

パネリスト:

木股 英子 氏(証券取引等監視委員会 事務局次長)

塩尻 明夫 氏(公認会計士、税理士、ACFE JAPAN 理事)

辻 さちえ 氏(公認会計士、ACFE JAPAN 理事)

特別ディスカッション2

会計不正については、木股氏より、不正を行う企業の共通の特徴として、ガバナンス不全、内部統制の不備、業績至上主義、コンプライアンス意識の欠如などが挙げられると説明がありました。また、内部統制に関しては、他人任せにしないことも重要であると話されました。これについて、塩尻氏より、内部統制制度は不正から始まっており、チェックする者には不正の知見が必要であるとのコメントがありました。

辻氏からは、不正への対応に近道はなく、予防と早期発見し自浄作用を働かせることが大切で、不正に関するトレーニングを積んだCFEの役割は大きいと結びました。

木股英子氏

塩尻明夫氏

辻さちえ氏

特別ディスカッション3:コーポレート・ガバナンス改革/組織変革/不正対応

新発田 龍史 氏(金融庁 企画市場局 審議官(開示・企業統治)) 岡田 譲治 氏(一般社団法人 日本公認不正検査士協会 評議員会 会長) 竹内 朗 氏(弁護士、 ACFE JAPAN 理事) モデレーター:福岡 広信 氏(ACFE JAPAN 専務理事・事務局長)

社外取締役については、プライム上場企業ではほぼ100%の企業が3分の1以上選任するなど形式的には整ってきているが、関係者の対話など実質が伴っていないのではないかとの指摘がある。新発田氏からは、次のステップとして、単純に社外の数を増やすのではなく、例えば、本当に独立していると言えるのかどうかなど質を上げていくための方策を検討していく必要があるとのコメントがありました。岡田氏からは社外取締役には情報が入りづらいことが問題との指摘がありました。また、福岡氏からのフジ・メディア・ホールディングスの社外取締役は機能していたのかとの質問に対し、同社の第三者委員会委員長であった竹内氏からは、平時は機能していない、危機時の対応も足りなかったとの厳しいコメントがありました。

特別ディスカッション3

内部通報に関しては、竹内氏から、危機管理に失敗するパターンをスライドを用いてわかりやすく説明され、現場層にあるリスク情報をいかに経営層に引っ張り上げるかということについては、内部通報はメインラインが目詰まりした時のバイパスのヘルプラインに過ぎないものであり、内部通報に留まらない対応が必要であるとの示唆に富んだご意見をいただきました。

岡田氏からは、投資家が何を知りたいかを考えたうえで、自主的に開示していくという方法があるのではないか、とのコメントをいただきました。

新発田龍史氏

竹内朗氏

岡田譲治氏

フィナーレ:感謝の言葉「会員への感謝と未来への期待をこめて」

福岡 広信 氏(ACFE JAPAN 専務理事・事務局長)

福岡広信氏

プレカンファレンス オンデマンド録画配信

第一部プレカンファレンス 基調講演:『不正』と『正』の間~コーポレート・ガバナンス改革/組織変革/不正対応~

新発田 龍史 氏(金融庁 企画市場局審議官(開示・企業統治))

『不正』はあってはならないものです。

しかしながら、不正が根絶されることはなく、むしろ、より多様化・複雑化しており、また、不正対応におけるミスが取り返しのないものになるリスクも高まっています。したがって、不正対応に携わるプロフェッショナルをはじめ、関係者にとってのチャレンジはますます増大しています。

本講演では、不正が組織において行われるものであるということを踏まえ、実際のケースも挙げながら、コーポレート・ガバナンスや組織変革という切り口も交え、どのようにすれば不正を予防、抑止できるのかといった点について、考えてみたいと思います。

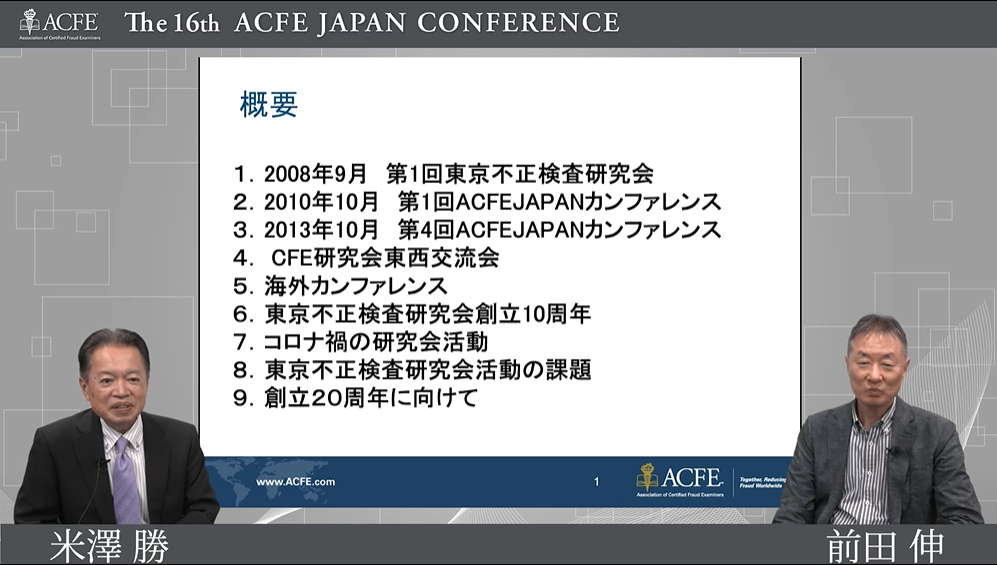

東京不正検査研究会 研究会発表「―17年の活動を振り返る―」

米澤 勝 氏(税理士、公認不正検査士、登録政治資金監査人) 前田 伸 氏(公認不正検査士、公認内部監査人、公認情報システム監査人 他)

当研究会は、ACFE JAPANとして初めて設立された研究会です。

ACFE JAPANカンファレンスでは、第1回と第4回で、研究会の活動発表があり、当研究会もそれぞれ当時の幹事を中心に活動内容を発表しています。

2008年8月、東京不正検査研究会のサイトに、呼びかけ人の伊藤文翁さんによる「研究会の設置案内」が告知され、前田伸さん、佐藤恭代さん、米澤勝の4人が参集して、研究会の設置が決まりました。記念すべき第1回の研究会は、2008年9月1日に、当時のメンバー25名のうち19名が参集して、開催しました。

2011年から、「東西交流会」の名称で、毎年開催しております。また、広島や帯広で番外編の開催もいたしました。他にも、当研究会の活動として「海外カンファレンス」を挙げることができます。

今回は、このような東京不正検査研究会の17年の活動を振り返りつつ、現在の課題や今後の活動などについてお話いたします。

また、最後になりますが、延べ200回にわたる研究会の講師にご登壇いただいた講師のみなさん、歴代幹事のみなさん、東西交流会や海外カンファレンスにご協力・ご参加いただいたみなさん、そして、何より多くの会員のみなさんに、心から感謝いたします。

創立20周年に向けて、引き続き、よろしくお願いします。

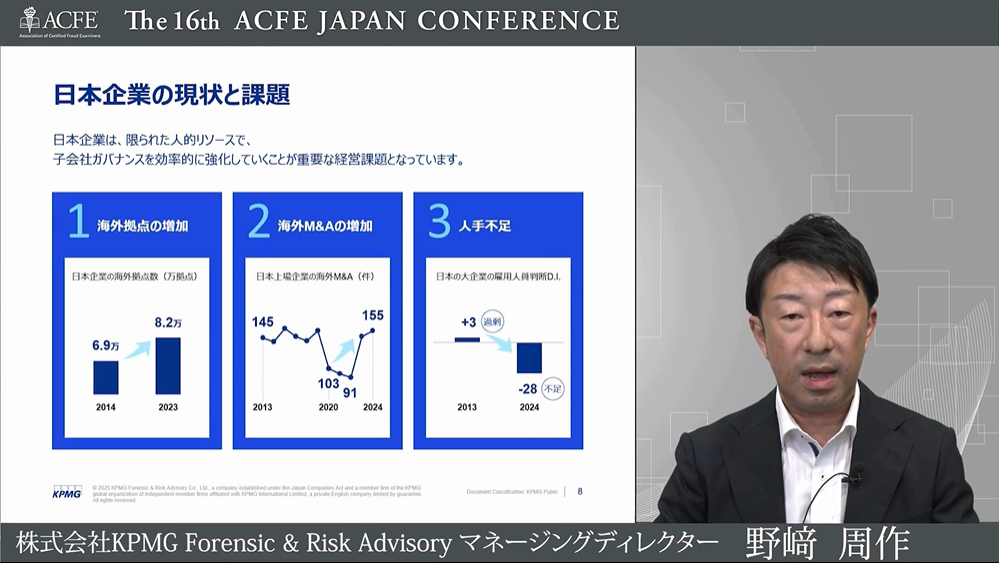

講演「AI・データ分析を用いた不正検知・予兆管理の最前線」

野﨑 周作 氏(株式会社KPMG Forensic & Risk Advisoryマネージングディレクター)

佐野 智康 氏(株式会社KPMG Forensic & Risk Advisoryパートナー)

AIの登場により、不正検知のあり方は一変しました。AIを有効活用することで、業務効率化(例:シナリオ設定作業、検知データのスクリーニング作業)のみならず、リスク検知精度の高度化(例:全データを対象とした分析、多面的なリスク検知)等の恩恵を受けることが可能となり、ひいては内部統制やグループガバナンスの強化へとつながります。

そこで本講演では、AI・データ分析を活用した不正検知・予兆管理の最前線を解説します。

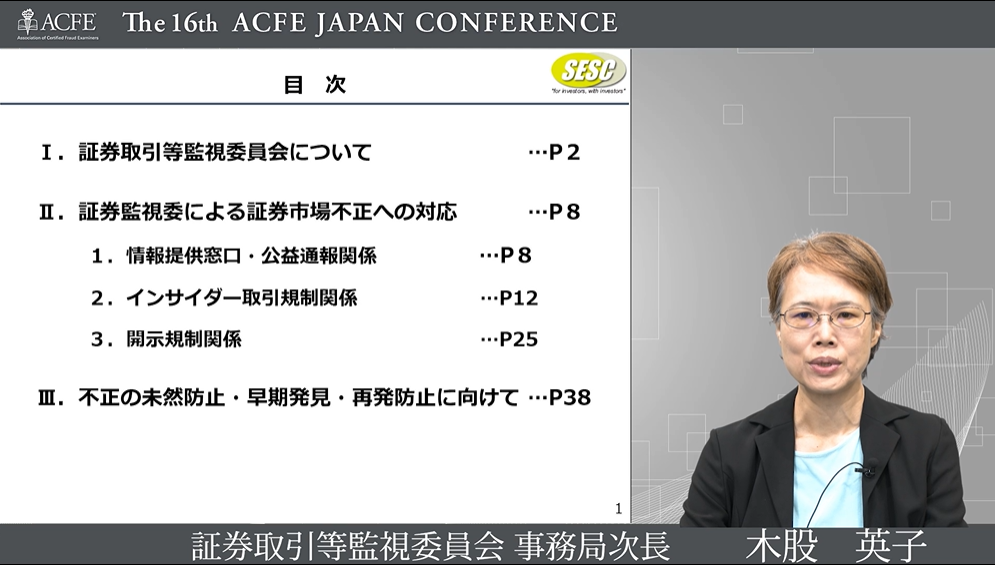

講演「証券市場における不正への対応」

木股 英子 氏(証券取引等監視委員会 事務局次長)

証券取引等監視委員会(以下、証券監視委)は、資本市場の公正性・透明性の確保と投資者保護を使命として活動を続けており、平成4年に設置され、令和4年12月に第11期(令和4年12月~令和7年12月)が発足しています。

近年、デジタル化や国際化の進展等により市場の動きは速く大きなものとなっており、市場の仕組みや法制度も変化を重ねています。加えて、資産運用立国の実現に向けた官民一体の取り組みが進展しているほか、足下では、世界的な経済・物価動向に関する不確実性や地政学リスクの高まりがみられます。また、人口減少・少子高齢化等の構造的な環境変化も生じています。

証券監視委は、こうした市場を取り巻く環境変化の中で、市場に対する幅広い監視、不公正取引の調査、開示検査、証券検査や犯則調査を実施し、重大・悪質な事案に対する告発や法令違反事案に対する課徴金納付命令勧告・行政処分勧告等の実績を積み重ねるとともに、調査・検査を通じた市場監視を強化することを通じ、証券監視委の使命を果たすべく取り組みを進めています。

本講演では、証券監視委の活動状況もご紹介しつつ、最近の証券市場における不公正取引及び開示規制違反事例の概要やその発生原因についてご説明させていただきます。

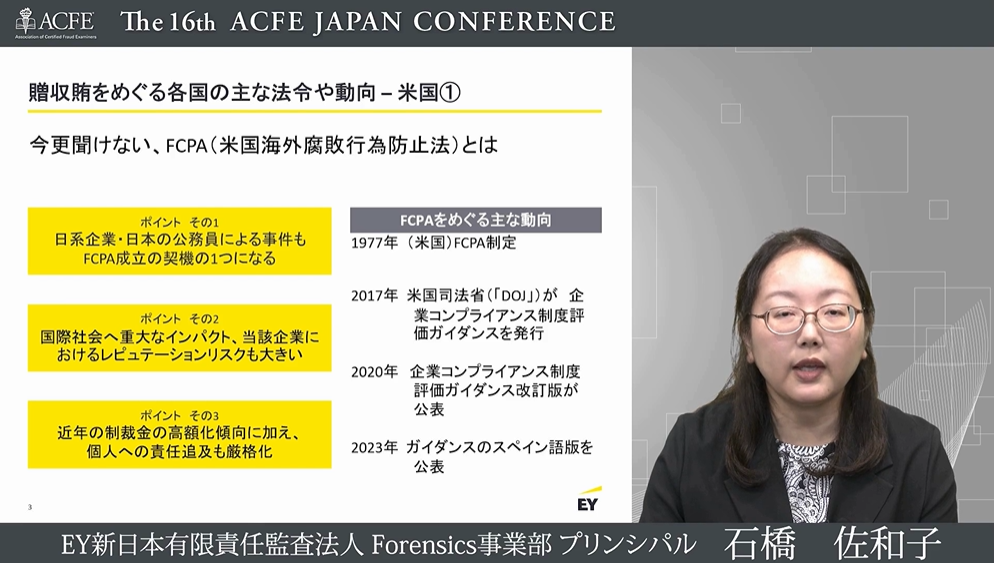

講演「グローバル企業のコンプライアンス課題と実務– 海外子会社をめぐる贈収賄・汚職リスク対応」

石橋 佐和子 氏(EY新日本有限責任監査法人 Forensic & Integrity Services (Forensics))プリンシパル 米国公認会計士(デラウェア州)

グローバル展開を進める日系企業にとって、日本本社だけでなく海外拠点においてもコンプライアンス体制を構築し、運用する重要性は年々高まっています。本社には、各社へ「やりなさい」と指示を出すだけで任せっぱなしにするのではなく、きちんと設計・運営されているかどうかの継続的なモニタリングや検証が求められます。

本講演では、英国において創設され今秋から施行される「不正防止不履行罪」をはじめとした各国の法令をご紹介するとともに、先進的な欧米企業のコンプライアンス体制やその取り組みを踏まえ、日系企業が遅れを取ることなく、どのように贈収賄・汚職リスクに対応していくべきかを考えてまいります。

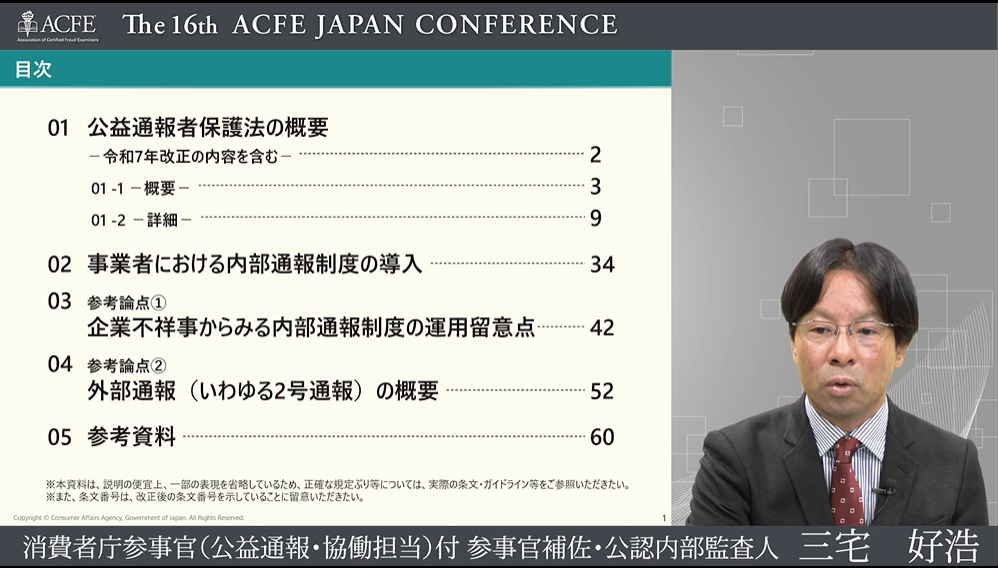

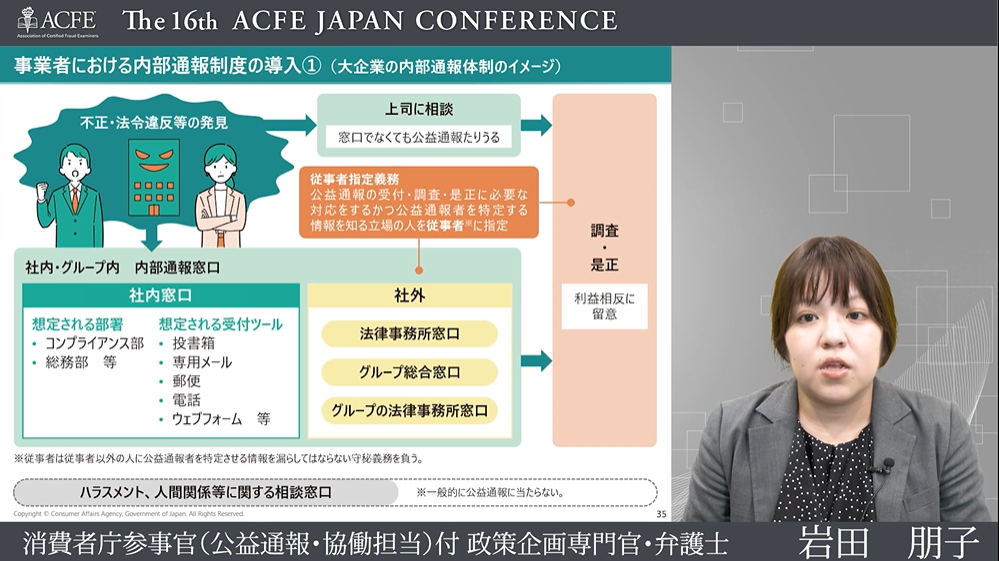

第二部プレカンファレンス 基調講演: 令和7年公益通報者保護法改正の概要

三宅 好浩 氏(消費者庁 参事官(公益通報・協働担当)付 参事官補佐、公認内部監査人)

岩田 朋子 氏(消費者庁 参事官(公益通報・協働担当)付 政策企画専門官、弁護士)

公益通報者保護法は、事業者による食品偽装やリコール隠し等、国民生活の安全・安心を損なう事業者の不祥事が相次いだことを受け、事業者の法令違反の発生と被害拡大を防止する観点から、平成16年に制定された、消費者庁が所管する法律です。その後令和2年の法改正において、常時使用する労働者の数が300人超の事業者に対し、従事者(内部からの公益通報を受け、当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務に従事する者)を定める義務が導入されました。

公益通報に対応する仕組みを整備し、適切に運用することは、内部監査機能の強化や組織の自浄作用の向上に寄与することに繋がるなど、事業者においては、法令遵守の確保のみならず、リスク管理やガバナンスとも関係の深い法律といえます。

この度、公益通報者保護法改正法が今年6月に成立・公布され、公布の日から1年6ヶ月以内の施行を予定していますが、今回の改正は大きく、

・事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上(労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務の明示)

・公益通報者の範囲拡大(いわゆるフリーランスの追加)

・公益通報を阻害する要因への対処(通報妨害や通報者探索の禁止)

・公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化

という4つの事項で構成されています。

その中でも、「公益通報をしたことを理由として通報者を解雇・懲戒した場合における、刑事罰や立証責任転換規定の導入」、「事業者に課されている、公益通報に対応するための体制整備義務のうち、従事者指定義務違反に対する命令措置・罰則規定の新設」については、事業者にとって、特に留意が必要な内容となります。

本講演では、令和7年公益通報者保護法改正の担当者より、改正法の概要のほか、消費者庁がこれまで実施した調査結果の概要等についても御説明します。

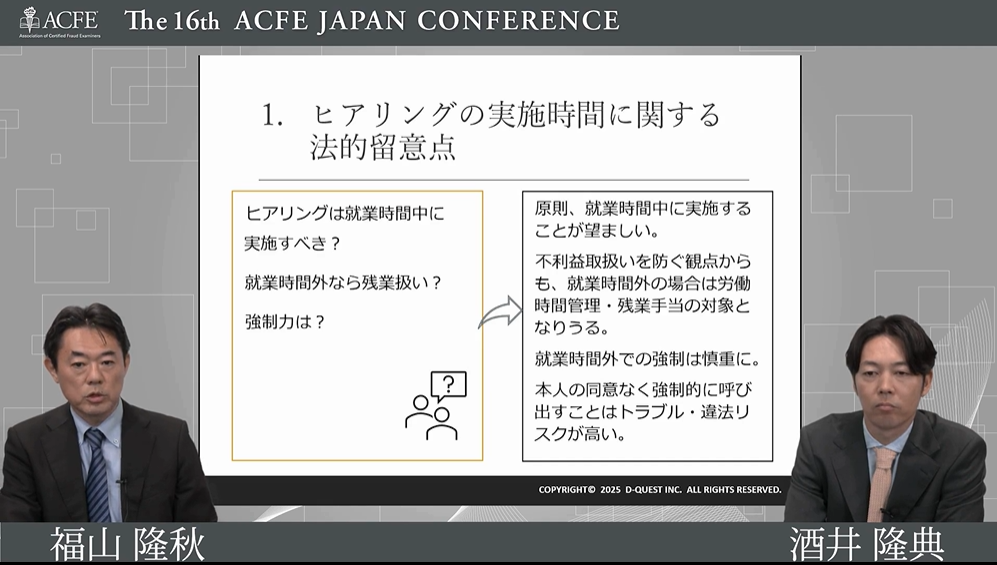

講演「内部通報から始まるヒアリング調査の実務Q&A~ヒアリング調査の法的リスクと適正対応~」

酒井 隆典 氏(新生綜合法律事務所 弁護士)

福山 隆秋 氏(公認不正検査士、株式会社ディー・クエスト取締役)

本セミナー「内部通報から始まるヒアリング調査の実務Q&A ~ヒアリング調査の法的リスクと適正対応~(オフィシャルサポーター:株式会社ディー・クエスト)」は、様々な分野でご活躍中の公認不正検査士(CFE)の皆様に向けて、調査業務の現場で活用できる知見と実務上の留意点を凝縮してお届けするものです。講師には、企業のコンプライアンスや不正調査分野で豊富な経験を有する新生綜合法律事務所の酒井隆典弁護士(米国カリフォルニア州弁護士/CFE)をお招きし、あわせてディー・クエスト取締役で内部通報事業を統括する福山隆秋(CFE)が登壇いたします。この二人により実践的なケーススタディや最新の法的知識を交えて解説いたします。

中心テーマは、内部通報を契機として社内で実施されるヒアリング調査における「法的リスク」と「適正な対応」です。近時、公益通報者保護法改正や内部統制強化の流れを受け、不正・違法行為の早期発見・対応から始まる調査業務がますます重視される一方、そのヒアリング調査の進め方を誤ることによる係争や社会的信用の毀損といったリスクも存在します。

調査実務の最前線で問題となりやすい場面ごとのQ&Aをもとに、就業時間外の調査や強制力の限界、圧迫面談リスクを避ける手法、ヒアリング参加者の適切な範囲、守秘義務の取扱い、カウンター通報対応や外部通報抑止の法的限界など、具体的で実践的なガイドを提供。

また、調査対応のクロージング時においては「組織防衛」と「リスク回避」のために伝えるべき必須事項についてもご案内いたします。不利益取扱い防止のためのアナウンス方法、記録管理の重要性、お問い合わせ窓口の周知、調査に関連する情報保護の要点など、公認不正検査士が現場で直面しやすい課題を網羅し、多数の社内調査やコンプライアンス案件のサポートを通じて蓄積した豊富な実務知見を、法的・実務的観点の双方からお伝えいたします。

これからの内部通報制度や企業不正対応の最先端を担うCFEの皆様にとって、本セミナーは日常業務の実践的な指針となるだけでなく、調査の「質」と「公正性」をサポートするものです。特に内部通報の制度設計、受付対応、調査実務に携わるCFEの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

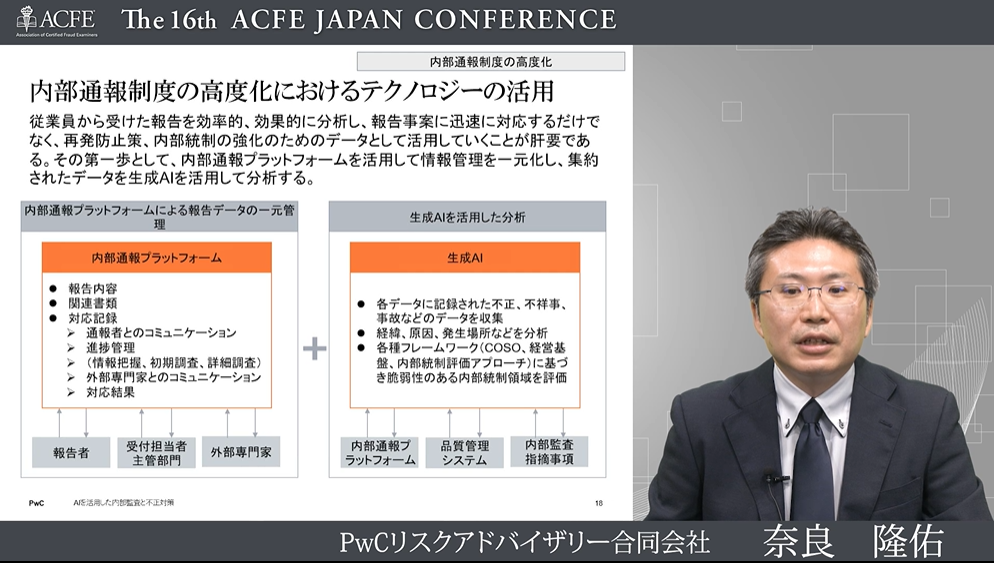

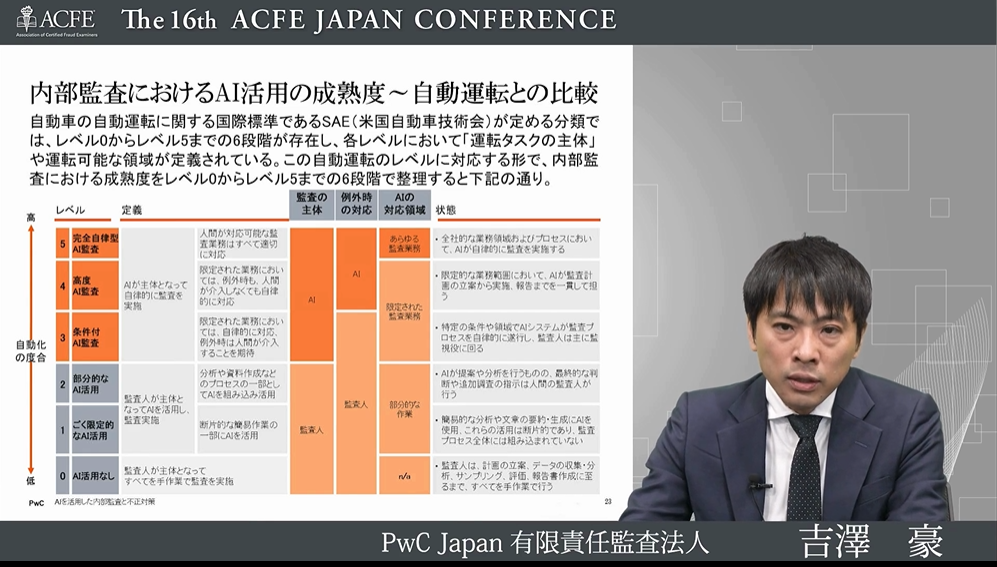

講演「AIを活用した内部監査と不正対策:グローバル企業におけるガバナンス強化」

奈良 隆佑 氏(PwCリスクアドバイザリー合同会社 パートナー) 吉澤 豪 氏(PwC Japan 有限責任監査法人 ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部 ディレクター)

AIによるコミュニケーションモニタリングやデータ分析を活用した内部監査の効率化と不正兆候の早期発見など、不正対策の最新動向を紹介。監査人員の不足や複雑化するリスク環境に対応する実践事例、生成AIによる監査業務の革新、テーマ監査の広がりなどを通じて、グローバル企業のコンプライアンス・ガバナンス強化のためのヒントを提供します。

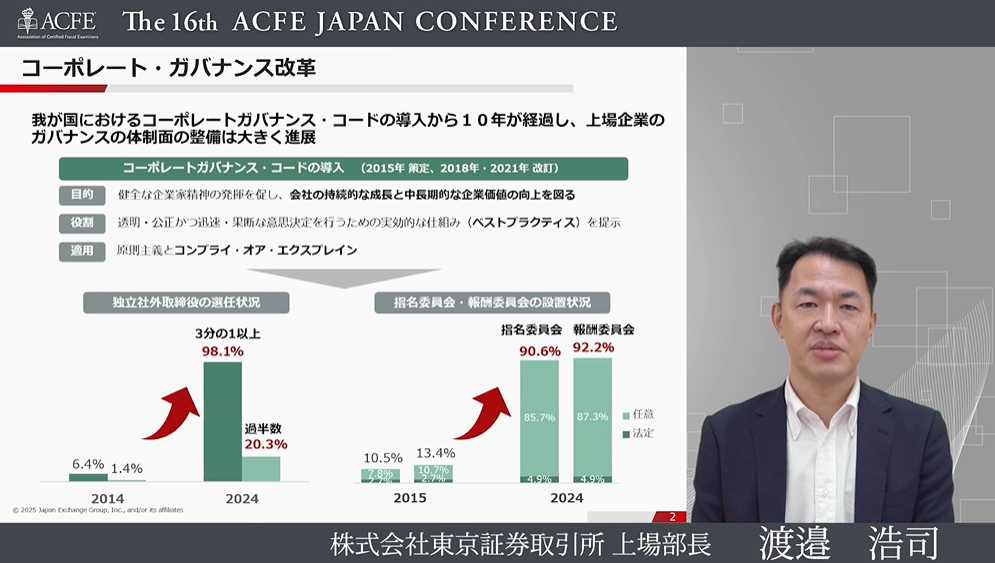

講演「上場会社の企業価値向上に向けた東証の取組み」

渡邉 浩司 氏(株式会社東京証券取引所 上場部長)

東京証券取引所では、2023年3月にプライム市場・スタンダード市場の全上場会社を対象として「資本コストや株価を意識した経営」の実現に向けた対応を要請しました。 これは東証上場会社のPBRやROEが欧米と比較して低水準にあることを課題として認識し、中長期的な企業価値向上のため、研究開発や人的資本投資といった成長ための投資や事業ポートフォリオの見直しなど持続的に資本コストを上回る収益を上げるための抜本的な取り組みを求めたものです。

その後、多くの上場会社の皆様に賛同いただき、プライム市場では9割近くの、スタンダード市場では4割ほどの上場会社が自社の取り組みを開示いただいており、国内外の機関投資家からは、引き続き課題はあるものの、上場会社の意識の変化や取り組みの進展を高く評価するという声が多く寄せられています。

東証では、各上場会社の前向きな変革を後押しするため、①上場会社に対する具体的、実践的な検討材料・参考事例の提供、②投資者との円滑なコミュニケーションの促進、という2つの観点から上場会社を支援する取り組みを推進しています。

本講演では、こうした上場会社の企業価値向上に向けた東証の取り組みについて、2025年7月に施行した上場会社におけるIR体制の整備義務も含め、その概要をご紹介します。

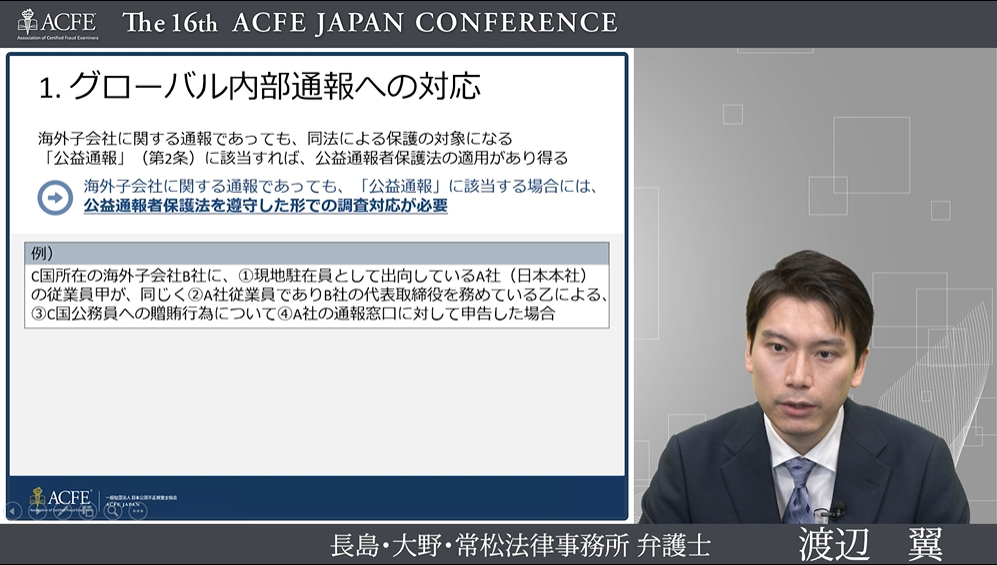

講演「海外子会社における不正調査の要点と課題」

渡辺 翼 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士)

COVID-19パンデミックによる影響を脱し、グローバルでのビジネスが再び活発になる中で、近年、日本企業の海外子会社における不正発生のリスクも高まっているといえます。一般に、海外子会社は、地理的な隔たりに加えて、言語、法制度や商慣習等の違いなどから国内子会社と比較して日本に所在する本社からの監視の目が届きにくく、経営トップ層や上級役職員による重大な不正が起こることも珍しくありません。また、不正調査を行うに際しても、証拠の確保やヒアリングの実施等において、国内事案の調査とは異なる困難に直面することが多々あります。

加えて、子会社の所在地によっては、現地の法制度や実務に即した形の調査が求められることもあります。そのため、海外子会社における不正事案の調査においては、多くの点で、国内事案の調査とは異なる注意を要します。

例えば、日本に所在する本社の目が届きづらい中で、海外子会社における不正事案が発覚するきっかけとして最も一般的であるのは、グローバル内部通報制度を利用した情報提供であると思われるところ、本年6月に改正された公益通報者保護法を含め、内部通報の取り扱い等については国内外で各種の規制が存在します。そのため、内部通報を契機とした海外子会社の調査においては、当該規制の有無や内容を把握した上で、これを遵守した形での調査実施が必要となります。

また、海外での不正事案に関しては、海外当局による捜査や将来的な訴追・制裁、更にこれらに関連した民事訴訟の可能性等も考慮に入れた上で調査を行う必要があります。特に、米国を含む一部の国々においては、将来的な当局による捜査対応や刑事・民事の裁判対応を見据え、それらの国々で認められる「弁護士依頼者間秘匿特権」(Attorney-Client Privilege)と呼ばれる権利を保護した形での対応を、調査の初期段階から行うことが極めて重要となります。

さらに、経営トップ層等が関与した事案が発生することも多い海外子会社での不正事案の調査においては、国内事案と比較して、本格的な調査開始までに証拠が散逸したり隠滅されたりするリスクが相対的に高く、情報管理等を徹底すること等によって調査資料を保全する必要性が特に高いといえます。

本講演においては、上記の諸点を含め、海外子会社における不正の調査において典型的に問題となり得る要点とそれらに関連する課題について概説します。

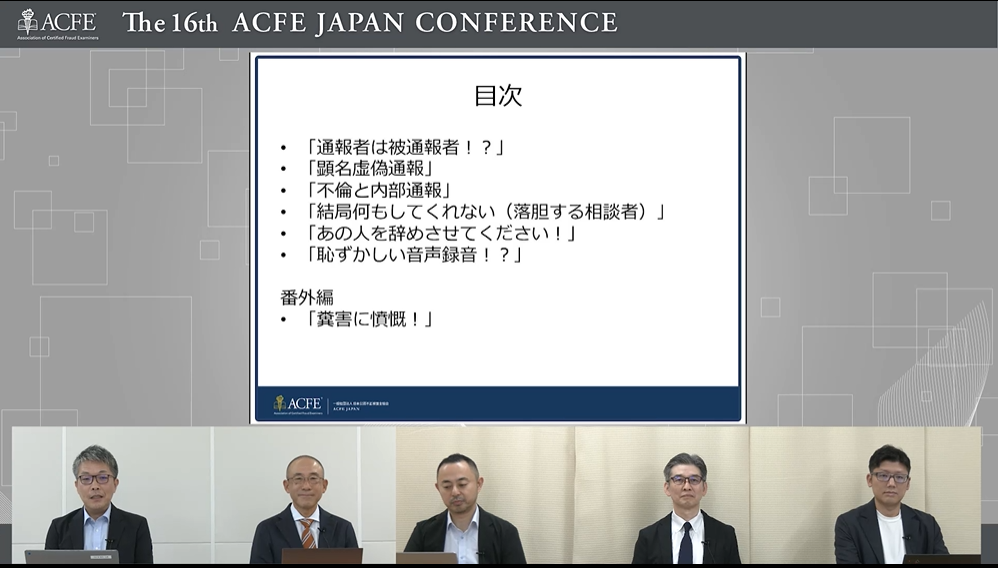

内部通報実務研究会 研究発表 「内部通報対応の実務 現場の声~内部通報実務研究会の企画『通報実務での体験エピソード』をご紹介~」

座談会:

結城 大輔 氏(弁護士、ACFE JAPAN理事)

小池 赳司 氏(株式会社foxcale 代表取締役、公認不正検査士)

野上 博之 氏(水ing株式会社 常勤監査役、公認不正検査士、公認内部監査人)

甲斐 政則 氏(株式会社日立アカデミー 管理本部法務部 部長、公認不正検査士)

大久保 鉄也 氏(一建設株式会社 内部監査室 次長、公認不正検査士、公認内部監査人)

日本公認不正検査士協会(ACFE JAPAN)において設置されている研究会(https://www.acfe.jp/study/society/)の1つである「内部通報実務研究会」(通称“通報研”)では、毎月、オンライン、時には対面で集まって、内部通報に関する実務について研究・交流を行っています。通報研のメンバーは企業で通報の受付、調査等の対応にあたっている法務、コンプライアンス、内部監査部門等の方や監査役員の方、弁護士、公認会計士、デジタル・フォレンジック等の専門企業の方など、バラエティに富み、様々な経験や観点を持ち寄って議論しています。

今回のプレカンファレンス講演では、月例の通報研での議論を疑似体験していただけるよう、実際に通報研で何度かにわたって議論した、メンバー各人の経験に基づく悩みや工夫を共有する人気企画「内部通報実務での体験エピソード」をもとに、実際に通報研の中心メンバーが内部通報対応の実務における現場の声をご紹介します。

内部通報の受付や調査、是正措置等の業務に従事する公認不正検査士の皆さんは、日々様々な悩みを抱え、また工夫を凝らしています。この企画では、通報研のメンバーがそれぞれの体験談を持ち寄りました(秘密保持には留意しています)。

「結局何もしてくれない(落胆する相談者)」、「不倫と内部通報」、「あの人を辞めさせてください!」、「恥ずかしい音声録音!?」などなど、興味をそそられるタイトルが並びます。

どのような内容で、通報研のメンバーからはどんなコメントが出されたのか。皆様ぜひご視聴ください!

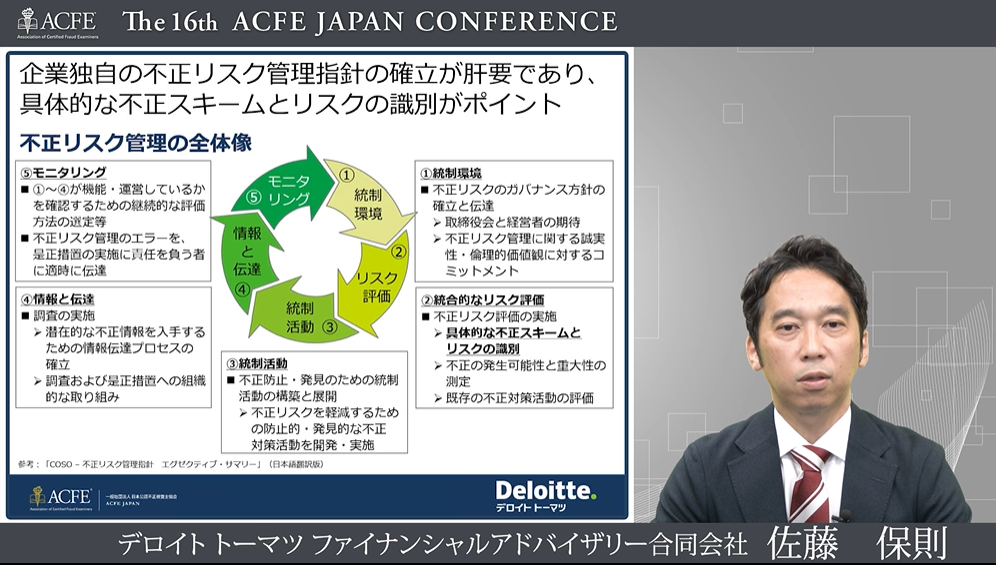

最終講演: 不正リスク評価と効果的な内部統制構築のポイント

佐藤 保則 氏(デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社 フォレンジック & クライシスマネジメントサービス統括パートナー)

デロイトトーマツが2024年に発行した「企業の不正リスク調査白書Japan Fraud Survey2024-2026」(以下、「リスク白書」)において、不正・不祥事の範囲が広がり発生件数が増加してきており、企業側の危機意識が募る一方で、不祥事への対応は、リソースの確保に苦慮し、遅々として進んでいないことが確認されました。このような企業側の課題への対応として、リスク評価による実態把握と、これに基づく内部統制構築が重要となります。

リスク白書において、不正・不祥事の発生を防止し、コンプライアンスリスクを低減するための取り組みとして、規程・マニュアル等の整備や研修といった基礎的な項目は実施率が高い一方で、リスク評価、モニタリングといった具体的な運用にかかわる項目の実施率が相対的に低いという結果が得られています。対応すべき不正やコンプライアンスの範囲が拡大していくことが予想される中、企業は優先度をつけて対応していく必要があり、リスク評価は最初に取り組むべき項目と言えます。

また、今般改訂されたJ-SOXにおいても、特に不正リスクを考慮することの重要性が明示され、不正リスクへの対応強化が求められています。リスク評価にあたっては、まず不正リスクを具体的に洗い出し、識別することが肝要となります。そして、識別された不正リスクを低減するためには、内部統制の強化が必要となります。

このような状況を踏まえれば、企業は、市場の変動・M&A・新規事業の開始・リストラクチャリング・法令や規制の強化など、刻々と変化し続ける環境にあわせて適時適切にリスクを見極め、リスクを低減させる内部統制を構築し、強化し続けていくことが求められます。

企業の不正リスクに対する調査結果を踏まえ、不正リスクの評価および効果的な内部統制を構築する際の対応ポイントについて解説します。

ACFE JAPAN 20周年記念カンファレンス オンデマンド視聴チケット発売中

話題の20周年記念カンファレンスは、メインカンファレンス、プレカンファレンスを視聴できるチケット販売中です。・視聴期間は、お支払い完了後、90日間。余裕をもって視聴できます

・全プログラム視聴でCPE20単位取得可能。20単位のうち、2単位は倫理に充当可能